科目試験

授業形態によって科目試験の実施方法が異なります。

■印刷授業・インターネットメディア授業

概要

- 印刷授業とインターネットメディア授業の科目試験は、全科目インターネット試験で実施します(「Webアプリケーション基礎」を除く※1)。

- 科目試験は年4回(前期:5月・7月、後期:11月・1月)あります。

- 年4回の科目試験のうち、どれか1回で合格すれば、その科目は単位修得となります。

- 例1:5月試験で合格になった科目は、単位修得となりますので次回以降の試験受験は不要です。

- 例2:5月試験で不合格になった科目は、7月、11月、1月のいずれかの試験で再受験し合格を目指してください。

- 科目試験は毎回必ず受験する必要はありません。学習が進み、受験可能な科目から試験受験してください。また、未受験となる場合のお手続きも不要です。

- 受講料がかかるインターネットメディア授業は、受講申込された学期の1回目の試験(前期5月、後期11月)から受験できるように学習することをおすすめします。

- 印刷授業・インターネットメディア授業の追試験は行いません。事故・病気・その他やむを得ない事由で科目試験を未受験だった場合も同様です。科目試験は年4回ありますので、次回以降の試験で再受験してください。

- 一度単位を修得した科目は、修得した学期や年度に関わらず、再履修や科目試験の再受験は認めておりません。再履修や再受験が可能なのは、単位未修得の科目のみとなります。

- 答案の返却は行いません。

- 不正が発見された場合は、受験停止や合格取消などの処置を行い、処分の対象となります。

「不正行為の取り扱いについて」を必ずご確認の上、レポート、課題等の作成、及び科目試験の受験を行ってください。 - インターネット科目試験の日程・受験方法などは本ページ「インターネット科目試験」の項目をご覧ください。

- 1 印刷授業「Webアプリケーション基礎」はインターネット科目試験を実施しません。

通信教育部POLITEを利用したレポート(小テスト)と演習課題により成績評価します。

詳細は以下のリンクページをご覧ください。 - メニュー►学習について►通信教育部POLITE

単位修得

●印刷授業

- レポートと試験の両方に合格すると単位が付与されます。

- レポートと科目試験の採点は、レポート提出期間およびインターネット試験期間の終了後に、①レポート ②科目試験 の順に行われます。

- 試験の採点はレポートに合格していることが前提です。

レポート採点の結果が不合格だった場合、試験の採点は行われませんのでご注意ください。 - レポート合格の持ち越しについては、「学習について►レポート合格および実習課題提出の持ち越し」をご覧ください。

■印刷授業 成績評価基準

印刷授業の成績評価基準は、複数のバリエーションがあるため、一覧表にてご案内いたします。

当該年度の「印刷授業成績評価基準」をご確認のうえ、学習を進めてください。

なお、各科目の講義概要(シラバス)でもご確認いただけます。

★前提条件として、レポート合格となった科目が成績評価対象となります。

成績評価基準の欄に「レポート」の記載が無くても、原則、全科目マイページからレポートを提出してください(通信教育部POLITE(Moodle)で小テストや課題を行う科目については、レポート課題や通信教育部POLITE上での指示を確認のうえ、指定されたファイルを提出してください)。

●インターネットメディア授業

■インターネットメディア授業 成績評価基準

インターネットメディア授業の成績評価基準は、インターネット試験100%となります。

※別途設定されている場合を除きます。詳細は各科目の講義概要(シラバス)をご確認ください。

また、各単元の受講と、実習課題の提出が必要な科目は所定の課題提出もお願いいたします(詳細は各科目ページをご確認ください)。

インターネット科目試験(日程・受験方法・注意事項など)

受験申込は不要

印刷授業とインターネットメディア授業の科目試験は、全科目インターネット試験で実施します。

インターネット試験は受験申込不要です。

- 「Webアプリケーション基礎」はインターネット科目試験を実施しません。

通信教育部POLITEを利用したレポート(小テスト)と演習課題により成績評価します。

詳細は以下のリンクページをご覧ください。 - メニュー►学習について►通信教育部POLITE

日程

| 2024年度 印刷授業・インターネットメディア授業 インターネット試験期間およびレポート提出期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 下記の試験期間中、ご都合のいい時間に試験を受験してください。 | ||||||

| 前期① | 2024年 5月20日(月)10時 ~ 5月27日(月)16時 | |||||

| 前期② | 2024年 7月16日(火)10時 ~ 7月22日(月)16時 | |||||

| 後期① | 2024年11月18日(月)10時 ~ 11月25日(月)16時 | |||||

| 後期② | 2025年 1月14日(火)10時 ~ 1月20日(月)16時 | |||||

| ※卒業論文を除くすべての印刷授業の科目でレポートの提出が必要です。 | ||||||

| ※インターネットメディア授業の一部科目は実習課題の提出が必要です。 | ||||||

| ※インターネットメディア授業の「情報リテラシー」は試験期間が異なります。 詳細は科目ページを確認してください。 | ||||||

受験条件

●印刷授業

- 初めて受験する科目や以前提出したレポートが不合格だった科目は、レポートを提出していること。前回までにレポート合格している場合は不要。

- レポートが未提出の状態では、科目試験を受験することができません。

- レポートと科目試験の採点は、レポート提出期間およびインターネット試験期間の終了後に、①レポート ②科目試験 の順に行われますので、レポート提出後はレポート採点の結果を待たず、期間中に科目試験を受験してください。

ただし、レポート採点の結果が不合格だった場合、試験の採点は行われませんのでご注意ください(試験の採点はレポートに合格していることが前提であるため)。 - ※通信教育部POLITEでレポート(小テスト)や演習課題を行う科目(詳細はこちら)については、取り組んだ小テスト等の結果を印刷授業のレポートとして、通常の印刷授業科目と同じように無限大キャンパス マイページから提出する必要があります。

レポートとして提出する成果物につきましては、レポート課題やPOLITE上の科目ページでの指示を確認のうえ、指定されたファイルを提出してください。

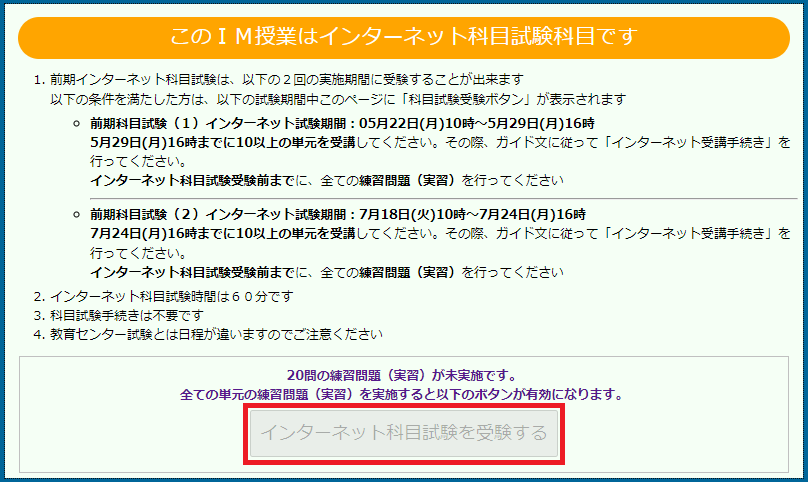

●インターネットメディア授業

- 期限までに受講申込をし、受験許可受講回数を満たしていること。

- 課題提出が必要な科目は、課題提出条件を満たしていること。

- 詳細は、各科目ページで確認してください。

| 総授業回数における科目試験の受験許可受講回数 (3分の2以上・・・端数切り上げ) | |||

|---|---|---|---|

| 総授業回数 | 15回 | 14回 | 13回 |

| 受験許可受講回数 | 10回 | 10回 | 9回 |

受験方法

⑴ マイページにログインしてください

- 印刷授業:試験期間中にマイページ 履修情報一覧の[試験受験]をクリックしてください

- 通信教育部POLITE上でインターネット科目試験を実施する科目は、[試験受験]の代わりに表示されている [POLITE移動] をクリックしてください。

対象科目はこちら(POLITE対象科目の表で、科目試験欄に「POLITE」と記載されている科目が対象となります)。 - 印刷授業科目の場合、レポートが未提出の状態では科目試験を受験することができません。

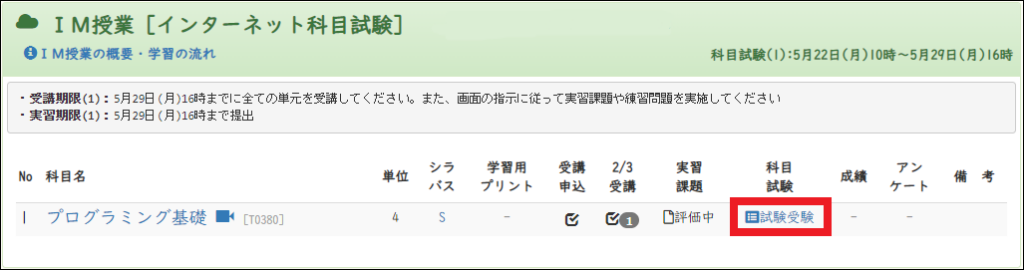

- IM授業:試験期間中にマイページ 履修情報一覧の[試験受験]をクリックすると、当該科目の科目ページに遷移しますので、[インターネット科目試験を受験する]をクリックしてください

- IM授業科目の場合、以下の条件を満たしている必要があります。詳細は各科目ページで確認してください。

- ①期限までに受講申込をし、受験許可受講回数を満たしていること

- ②課題提出が必要な科目は、課題提出条件を満たしていること

⑵ 本人確認(顔認証)を行います

- 2024年度のインターネット試験は、顔認証インターネット試験受験のみを可とします。

- (HIU通信関連記事:【重要】顔認証によるインターネット試験について(2024/02/01)

- 試験時における認証方式は、Webカメラを用いた個人認証方式(顔認証)となります。

- 認証方式には顔認証システムが用いられ、Webカメラを接続していると自動で認識します。

- 試験用顔データ未登録で顔認証システムが使用できない方は、受験できません。

- 試験用顔データ登録済みの方でも、試験時に顔認証システムが使用できない状態(Webカメラ未接続、顔データが一致しない等)の場合には、受験できません。

- 試験受験中も一定時間おきに画像を取得し、受験者の確認を行っています。

顔認証について

- Webカメラは、約92万画素以上のカメラをご準備ください。

- 事前準備として、試験用顔データを無限大キャンパスに登録していただく必要があります。

マイページ上部の「顔情報を登録する」のバナーをクリックし「顔登録・顔認証 許諾ページ」にログインの上、登録を行ってください。 - 試験開始時に無限大キャンパス上で顔認証(無限大キャンパスに登録した試験用顔データと、受験時のWebカメラに写る顔データとの認証)を行い、顔が一致した場合に試験開始となります。

- 試験開始後は、常時顔データ検出を行い、監視を行います。

- その他の詳細は以下のお知らせ(PDF)をご確認ください。

- インターネット科目試験での顔認証のお知らせ[PDF](2023/05/17更新)

⑶ 試験開始後、画面上に問題が提示されます

- 解答形式は、以下のとおりです。

科目により異なりますので、試験開始前の注意事項をきちんと確認のうえ、対応してください。

※試験開始前の認証画面にて、受験する科目の解答形式が案内されます。- ①画面に直接解答を入力する形式

- ②Wordなどの解答ファイルをインターネット上で提出する形式

- 通信教育部POLITE上でインターネット科目試験を実施する科目は、⑵本人確認(顔認証)の完了後、POLITE上の当該科目の科目試験ページに遷移します。

対象科目はこちら(POLITE対象科目の表で、科目試験の欄に「POLITE」と記載されている科目が対象となります)。

- ①画面に直接解答を入力する形式

- 60分以内に設問に解答してください。解答が終了しましたら、「科目試験終了」ボタンをクリックして試験を終了してください。

- 60分の制限時間が経過し、「科目試験終了」ボタンをクリックできないまま自動で試験画面が終了した場合、制限時間終了時に入力されていた内容を解答として受け付けます。

- ②Wordなどの解答ファイルをインターネット上で提出する形式

- 60分以内にWord等で解答を作成のうえ、提出画面より解答ファイルを提出してください(60分の試験時間終了後、10分以内にご提出ください)。

- レポートと同様に手書き解答のPDFファイルや写真ファイルの提出も可とします(写真は鮮明に撮影してください)。

- 提出する解答ファイルは、以下のフォーマットのみを採点対象といたします。

以下のフォーマット以外の解答ファイルは、採点対象外といたしますのでご注意ください。(※情報リテラシーは除く)- docx

- doc

- jpg

- png

- txt

- 試験画面上の学生個別の提出フォームからアップロードしていただくため、解答ファイルに氏名・学籍番号・科目名等の記載がなくても問題ございません。

また、ファイル名の付け方に制限等はございません。ご自身で提出する際に間違えないよう、分かり易いファイル名を付けて頂いて結構です。

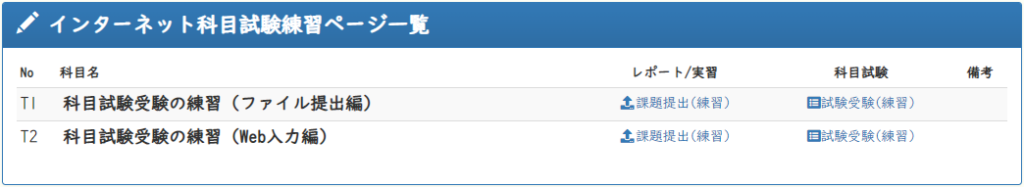

インターネット科目試験練習ページ

インターネット科目試験練習ページをマイページで公開しています。

- インターネット試験練習ページで操作方法を確認してください。

- 科目によっては、WordファイルやPDFファイルなどの解答ファイルを提出する試験形式がありますので、事前に練習をしてください。

- 通信教育部POLITE上でインターネット科目試験を実施する科目が一部ありますが、本人確認(顔認証かメール認証)までは同じ手順・操作画面となります。

注意事項

- インターネット試験期間中、ご都合のいい時間に試験を受験してください。

- 期限を過ぎますと、試験受験できませんので、レポートの提出も含め、時間に余裕を持って対応してください。

- 受験科目数に制限はありません。

- それぞれの試験期間中に受験できる回数は各科目1回ずつです。

- 試験時間は60分です(情報リテラシーを除く)。

ただし、試験の解答提出期限は最終日の16:00までとなっているため、期限の終了間際に試験を始められても、解答が提出できなくなりますので、ご注意ください。 - レポート提出後、インターネット試験を受験しなかった場合もレポートは採点されます。

- レポート合格した場合は、レポート合格が引き継がれ、次回以降は試験の受験のみとなります。

- レポート、課題等の作成、及び科目試験時の不正行為に関して「不正行為の取り扱いについて」を必ずご確認ください。不正の事実が確認できた場合は、学生指導を行うとともに、当該授業科目にかかる成績評価を不合格とします。

- 提出できるファイルのフォーマットは限られておりますので、「インターネット科目試験におけるレポートファイル・解答ファイル提出フォーマットについて」にて事前にご確認ください。

- 原則、PCでの受験を推奨しております。スマートフォン・タブレット等での受験した際の不具合等には対応できかねますので、ご注意ください。

その他の試験受験の詳細については、試験前月と当月に案内記事を無限大キャンパスに掲載しますので、新着情報を必ずご確認ください。

成績通知

①採点

- ●印刷授業

- レポートと科目試験の採点は、レポート提出期間およびインターネット試験期間の終了後に、①レポート ②科目試験 の順に行われます。

- 科目試験の採点はレポートに合格していることが前提です。

レポート採点の結果が不合格だった場合、試験の採点は行われませんのでご注意ください。 - 試験が未受験であっても提出されたレポートは採点されます。

- ●インターネットメディア授業

- 科目試験の採点は、インターネット試験期間の終了後に行われます。

- 実習課題の提出が必要な科目の場合、科目試験の採点は、実習課題(完成しているもの)を提出していることが前提です。

そのため、未提出の場合および不完全な場合は、試験も不合格と同じ扱いになり、その科目の成績は不可となります。

②成績公開

| 印刷授業・インターネットメディア授業 成績公開時期(予定) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期① | 6月下旬 | |||||

| 前期② | 9月上旬 | |||||

| 後期① | 12月下旬 | |||||

| 後期② | 2月下旬 | |||||

- 成績がついたものからマイページ 履修情報一覧にて順次公開されます。

- 全科目の成績確定後、マイページ PDFダウンロードにて科目試験成績通知書[PDF]がアップロードされます。アップロード後、メール通知も行います。

- 科目試験の答案は公開しておりません。

(印刷授業・インターネットメディア授業の場合、学期毎に2回、年に4回科目試験を実施しておりますので、試験問題や模範解答等も、公平性を期すために公開はしておりません。) - 科目試験や課題の結果を受けて問い合わせる場合は質問票を利用してください。

(質問の仕方はこちら)

- マイページ 履修情報一覧に成績が公開され単位修得が確定した科目は、その時点で「単位修得・学業成績証明書」および免許申請用「学力に関する証明書」に記載されます。

- 上記の成績公開時期は予定となっております。採点の進行状況により多少前後する場合がございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

③成績公開後・・・

●印刷授業

<レポート・科目試験どちらも合格だった場合>

単位修得により、受講終了となります。

また、修得した学期や年度に関わらず、再履修や科目試験の再受験は認めておりません。再履修や再受験が可能なのは、単位未修得の科目のみとなります。

<レポートは合格で科目試験は不合格だった場合>

平成21年度以降にレポートに合格した科目は、学籍がなくなるまでその合格は有効です。

次回、レポートの提出は不要。科目試験の受験が必要です。

ただし、2023年度開講の「数学科教育法Ⅱ」は、2022年度までに合格となった「数学科教育法Ⅱ」と「数学科教育法Ⅳ」のレポート合格を引き継ぎませんので、改めてレポート提出が必要です。

<レポートが不合格・未提出の場合>

試験の採点はレポートに合格していることが前提です。

そのため、レポートが不合格・未提出の場合、試験も不合格と同じ扱いになります。

次回、もう一度レポートの提出と科目試験の受験が必要です。

●インターネットメディア授業

<科目試験が合格だった場合>

単位修得により、受講終了となります。

インターネットメディア授業は、学期切り替えのためサーバメンテナンスが行われるタイミングまで視聴可能です。(詳細は「インターネットメディア授業受講スケジュール」をご覧ください。)

また、修得した学期や年度に関わらず、再履修や科目試験の再受験は認めておりません。再履修や再受験が可能なのは、単位未修得の科目のみとなります。

<科目試験が不合格の場合(実習課題未提出を含む)>

次回、もう一度科目試験の受験が必要です。

(実習を伴う科目で、実習課題が未提出だった場合は提出も必要。)

スケジュール等の詳細は「インターネットメディア授業受講スケジュール」をご覧ください。

- 印刷授業・インターネットメディア授業は、各学期の1回目の試験(前期5月、後期11月)で不合格となった場合、その学期の二回目の試験(前期7月、後期1月)を再受験することができます。なお、学期の1回目の試験を受験せずに二回目の試験から受験することも可能です。

- 履修登録した学期に単位修得できなかった科目は「再履修」することで、次学期以降に試験の再受験ができます。再履修には、前期から後期へ自動的に登録される再履修と年度が変わる際に各自が選択して履修を届け出る再履修がありますのでご注意ください。

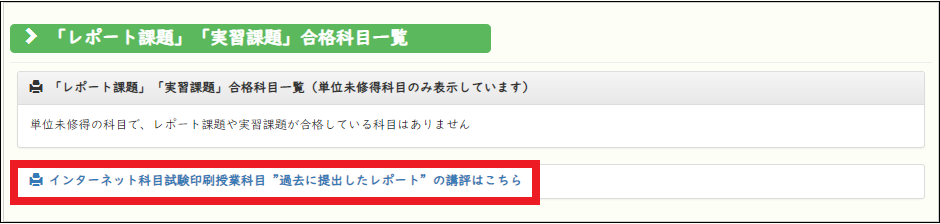

レポートの講評について

- インターネット科目試験時に提出されたレポートの「講評」をマイページ上に順次公開いたします。

- マイページ下部にある

「インターネット科目試験印刷授業科目 “過去に提出したレポート” の講評はこちら」

をクリックすると、「インターネット提出レポート課題 講評ページ」が表示されますので、レポート提出した科目の講評を確認してください。 - レポート課題が不合格の場合、その理由を提示しています。

- 過去にインターネット試験で受験した科目のレポート課題の講評も表示されます。

■面接授業(スクーリング)

面接授業(スクーリング)の科目試験は、スクーリング最終日の授業終了後に実施します。

詳細は、「学習について►面接授業(スクーリング)►面接授業(スクーリング)の流れ►(6)科目試験受験」をご覧ください。

■IPメディア授業(正科生Bのみ)

IPメディア授業の科目試験は、最終週(前期:7月中旬、後期:12月上旬)に実施します。

詳細は、「学習について►IPメディア授業►IPメディア授業の流れ►(4)科目試験受験」をご覧ください。

不明な点等ございましたら、所属の教育センターでIPメディア授業受講の環境づくりをするティーチングアシスタント(TA)にお問い合わせください。

新着情報一覧

- [科目試験トラブル] 最新Firefoxブラウザ使用時にWebカメラが動作しなくなる現象について 2023/05/24

- 本学発行Googleアカウントの各種設定について(※前期科目試験①受験前に必ずご確認ください) 2023/05/22

- 【再掲】【重要】通信教育部における不正行為の取り扱いについて 2023/05/01

- 【再掲】Moodleを用いた学習支援サイト「通信教育部POLITE」について 2023/05/01

- 【再掲】【重要】《新入生の方へ》Gmailの設定変更について 2023/05/01

- 【再掲】2023年度 前期科目試験①インターネット科目試験受験のご案内 2023/05/01

- 【再掲】【重要】2023年度以降の印刷授業・インターネットメディア授業科目試験について 2023/05/01

- 【再掲】2023年度 授業計画について 2023/05/01

- 【重要】通信教育部における不正行為の取り扱いについて 2023/04/25

- 【重要】2023年度以降の印刷授業・インターネットメディア授業科目試験について 2023/04/01

ダウンロード一覧

- 無限大キャンパスTOP

- /

- 学習について

- /

- 科目試験